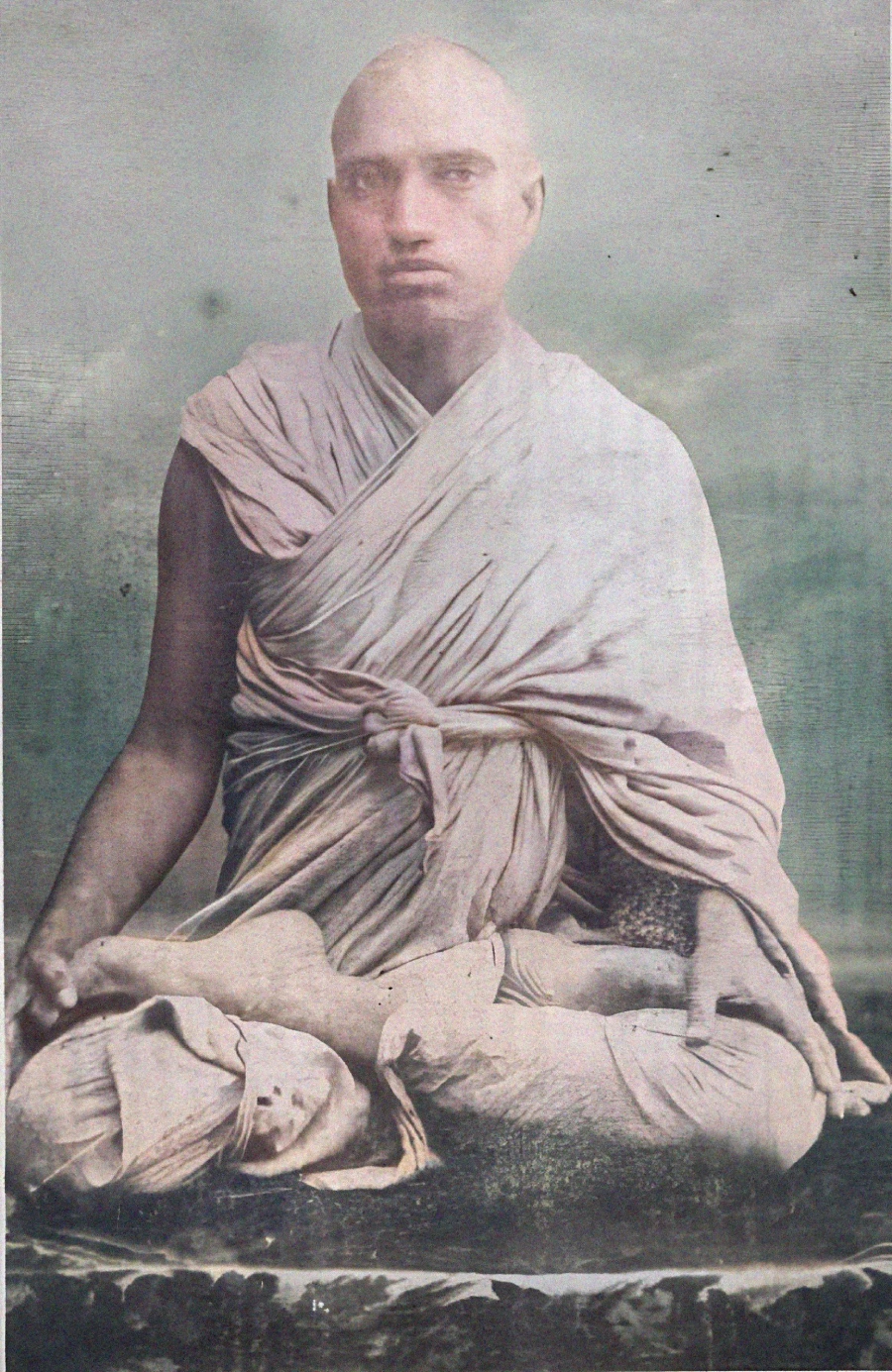

गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के संस्थापक स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती : एक परिचय

महान दार्शनिक, शास्त्रार्थ-महारथी तथा प्रगल्भ-लेखक स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती का जन्म माघ कृष्ण-दशमी सम्वत् 1918 विक्रमी (सन् 1861ई0) को लुधियाना जिलान्तर्गत ‘जगरावां’ नाम ग्राम में मौद्गल्य-गोत्रीय सारस्वत ब्राह्मण पं. रामप्रताप के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम हीरादेवी था। पहले इनका नाम ‘नेतराम’ था। जो बाद में ‘कृपाराम’ हो गया। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा पिताश्री के सान्निध्य में सम्पन्न हुई, जिनसे उन्होंने फारसी के गुलिस्तां बोस्तां आदि ग्रन्थ तथा व्याकरण-ग्रंथ सिद्धान्तकौमुदी का अध्ययन किया। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में वैशाख कृष्ण पंचमी सं. 1929 वि. को कुमारी पार्वती देवी के साथ सम्पन्न हुआ। उनसे इनके दो पुत्र पं. नृसिंह, पं. अमरनाथ हुए।

इनके पिता प्रसिद्ध व्यवसायी एवं ग्राम के धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रबल इच्छा थी कि उनका पुत्र कृपाराम एक निपुण व्यापारी बनकर धनोपार्जन करे, किन्तु अलमस्त प्रकृति के कृपाराम ने पैतृक व्यापार-व्यवसाय के प्रति किंचिद भी अभिरुचि प्रदर्शित नहीं की और स्वतंत्र प्रकृति के विचारक होने के कारण वे सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्त हो गये। इनकी अनासक्ति का एक मुख्य कारण महर्षि दयानन्द के व्याख्यान सुनना भी था। अतः फलतः घर त्यागकर संन्यास धारण कर लिया। यद्यपि कुछ परिस्थितियों वश इसी रुप में इन्हें घर लौटना पड़ा, किन्तु संसार-सरोवर में रहते हुए भी शातदलतुल्य, सदेह होते हुए भी विदेह होकर प्रफुल्लित रहे।

कृपाराम विरक्त होकर बिना किसी को सूचित किये ही गृह त्यागी बन गये। इस बीच उन्होंने जम्मू-कश्मीर के दुर्गम स्थानों में भी भ्रमण किया। इस समय वे नवीन वेदान्त के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, किन्तु वेदान्त की आलोचना में स्वामी दयानन्द द्वारा प्रस्तुत युक्तियों को सुनकर इनका वेदान्त का नशा उतरने लगा और वे निरन्तर स्वामी जी के व्याख्यानों में उपस्थित होने लगे। स्वयं उनके अनुसार उन्होंने स्वामी दयानन्द जी के 37 व्याख्यान सुने और 37 वर्षों तक आर्यसमाज की सेवा की। इसी बीच उन्होंने ‘जंग-ए-आजादी’ नामक एक उर्दू पुस्तक पद्य में लिखी।

एक बार दीनानगर (पंजाब) में एक ईसाई पादरी से बहस कर रहे थे, तभी उनके चाचा जयराम शर्मा ने वहाँ पहुंचकर उनसे घर चलने का आग्रह किया। बहुत आग्रह करने पर कुछ शर्तों के आधार पर वे लौटने को सहमत हुए -

- गेरुए वस्त्र नहीं उतारूंगा

- घर में न रहकर बैठक में रहूँगा

- स्वामी दयानन्द के समस्त ग्रन्थ मंगाने होंगे। इनके चाचा ने ये सभी शर्तें स्वीकार की, परिणामस्वरुप वीतराग तपस्वी पुनः घर लौटने के लिए विवश हुए। इनकी स्वतंत्र और आत्मकेन्द्रित प्रकृति के कारण लोग इन्हें ‘आजाद’ एवं ‘नित्यानंद’ नामों से भी पुकारने लगे थे।

पं0 कृपाराम ने ‘तिमिर नाशक प्रेस’ की स्थापना 10 नवम्बर 1889 ई. को की। इन्होंने ‘तिमिरनाशक’ साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 30 जून 1889 ई. से आरम्भ किया। इसके अतिरिक्त विविध शास्त्र ग्रन्थों का मुद्रण एवं प्रकाशन करके उन्हें निर्धन छात्रों के लिए सुलभ बनाया। इसके अतिरिक्त पं. कृपाराम ने कई आर्य सामाजिक विद्यार्थियों के अन्न-वस्त्रादि का भी प्रबन्ध किया। निर्धन छात्रों को संस्कृत-ग्रन्थों को अल्पमूल्य में उपलब्ध कराने का भी इन्होंने प्रयास किया। कई बार महँगी पुस्तकें भी छात्रों को बिना मूल्य के ही वितरित कीं।

इन्होंने सन् 1901 ई. वसन्त ऋतु में राजघाट गंगातट पर (जिला बुलंदशहर) स्वामी अनुभवानन्द जी से विधिवत् संन्यास की दीक्षा ग्रहण की और ‘पाणिपात्री दिगम्बर’’ बन गए तथा परमहंस परिव्राजक के रूप में तुरीय आश्रम में प्रविष्ट होकर कृपाराम से स्वामी दर्शनानन्द हो गए। अब इनका कार्यक्षेत्र अति विस्तृत हो गया और सम्पूर्ण भारत में भ्रमण कर वैदिक-वैजयन्ती फहराने लगे।

स्वामी दर्शनानन्द ने हिन्दी भाषा एवं आर्य समाज के सिद्धान्तों के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण पत्र प्रकाशित किए। स्वामी जी ने 30 जून 1889 ई. में काशी से ‘तिमिर नाशक’ (साप्ताहिक), 1894 ई. में वेद-प्रचारक (मासिक), भारत उद्धार (साप्ताहिक) जगरांवा से, 1897 ई. में मुरादाबाद से वैदिक धर्म (उर्दू साप्ताहिक), 1898 ई. में दिल्ली वैदिक धर्म, अप्रैल 1899 ई. में दिल्ली से ही वैदिक मैगजीन (मासिक), सन् 1900 में आगरा से ‘तालिबे इल्म’ (साप्ताहिक), गुरुकुल सिकन्दराबाद की स्थापना के पश्चात् ‘गुरुकुल समाचार’ सिकन्दराबाद से और बदायूँ गुरुकुल से 1903 ई. में आर्यसिद्धान्त (मासिक) और मुबाहिसा (साप्ताहिक), सन् 1908 में हरिज्ञान-मंदिर लाहौर से, ‘ऋषि दयानन्द’ (मासिक), सन् 1909 में रावलपिण्डी के निकट चोहाभक्तां में गुरुकुल पोठोहार से वैदिक फिलासफी (मासिक) आदि 12 पत्रों का प्रकाशन किया। अतः इसी से उनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में रूचि एवं कार्य का अनुमान लगाया जा सकता है।

यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी दर्शनानन्द जी पत्रकार और उपदेशक होने के साथ-साथ कवि भी थे। ‘जंग-ए-आजादी’ उनकी प्रथम काव्यकृति है। उन्होंने अपना साहित्यिक उपनाम ‘आजाद नित्यानंद’ भी लिखा। स्वामी जी एक सफल कहानीकार, उपन्यासकार भी थे - (1) सत्यव्रती महानंद (उपन्यास), (2) धर्मवीर (उपन्यास), (3) क्षमा चंद्रोदय (उपन्यास), (4) चाण्डाल चौकड़ी प्रथम भाग (उपन्यास), (5) चिचित्र ब्रह्मचारी (उपन्यास), (6) कथा-पच्चीसी (कहानी संकलन) है।

इसके अतिरिक्त स्वामी जी वेदान्त दर्शन एवं न्याय दर्शन आदि अनेक भाष्य लिखे। उपनिषद्, मनुस्मृति तथा श्रीमद्भगवद्गीता पर भी भाष्य एवं टीका टिप्पणियाँ लिखीं। अपने जीवन काल में स्वामी दर्शनानन्द ने लगभग 250 छोटे-बड़े ट्रैक्ट भी लिखे।

गुरुकुलों की स्थापना

स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती की अपने जीवनकाल में एक प्रमुख देन गुरुकुलों की स्थापना है। उन्होंने सर्वप्रथम सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) में सन् 1898 ई. में संन्यास ग्रहण से पूर्वकाल में ही ‘गुरुकुल सिकन्दराबाद की स्थापना की। संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने के बाद स्वामी जी ने गुरुकुल बदायूँ की स्थापना 24 अप्रैल 1903 ई. को की। गुरुकुल बदायूँ की स्थापना के दो वर्ष बाद स्वामी जी ने सन् 1905 ई0 में मुजफ्फरनगर जिले के विरालसी गाँव में एक अन्य गुरुकुल की स्थापना की। स्वामी जी द्वारा स्थापित गुरुकुलों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त गुरुकुल गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर है। इसकी स्थापना विरालसी गुरुकुल की स्थापना के दो वर्ष बाद वैशाख अक्षय तृतीया संवत् 1964 विक्रमी तदनुसार सन् 1907 ई. में में ‘तीन चवन्नी, तीन बीघा भूमि और तीन छात्रों से’ की। बाबू सीताराम जी (दारोगा) की भूमि पर इस गुरुकुल की आधारशिला रखी गयी। इस गुरुकुल में आचार्य गंगादत्त शास्त्री, आचार्य नरदेव शास्त्री, पं. भीमसेन शर्मा (आगरा), पं. पद्मसिंह शर्मा, पं. दिलीप दत्त उपाध्याय, जैसे संस्कृत के लब्धप्रतिष्ठित विद्वानों ने अध्यापन कार्य किया। इसके अतिरिक्त रावणपिण्डी के निकट चोहाभक्तां में गुरुकुल पोठोहार की स्थापना भी स्वामी जी ने ही की थी। इस प्रकार गुरुकुल प्रणाली के प्रथम प्रवर्तक एवं प्रचारक के रुप में स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती चिरस्मरणीय रहेंगे।

वेद-धर्म-दर्शन, उपनिषद्, गुरुकुल और आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए तन-मन-धन को न्योछावर करने वाला अद्वितीय संन्यासी ज्ञानभानु 11 मई 1913 ई. को भौतिक शरीर त्याग कर अस्त हो गया। स्वामी दर्शनानन्द जी दीनोद्धारक के रूप में सदा अमर रहेंगे। उनके स्थापित गुरुकुलों के हजारों दीन छात्र लाभान्वित हुए। उन्होंने आर्य समाज और विश्व को सैकड़ों उपदेशक, वेदज्ञ विद्वान और देशभक्त क्रांतिकारी दिए हैं।

स्वामी दर्शनानन्द ने अपने अन्तिम हृदयोद्गार इस प्रकार व्यक्त किए हैं - ‘‘ऋषि दयानन्द के मैंने 37 व्याख्यान सुने और 37 वर्ष ही मैंने धर्म प्रचार का कार्य किया। फिर भी अफसोस यही है कि स्वामी जी के मिशन को पूरा नहीं कर सका।’’ और अन्त में कहा ‘‘ अपनी खुशी न आये न अपनी खुशी चले।’’

स्वामी जी के निधन पर पं. नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ने कहा था - ‘‘ स्वामी दयानन्द के पश्चात् आर्यजगत में जितना प्रचार-प्रसार हुआ है, उसके आधे के ऊपर प्रचार का श्रेय स्वामी दर्शनानन्द जी को ही है। कितने प्रेस खोले, कितने समाचार-पत्र निकाले, कितने ट्रैक्ट लिखे, कितने व्याख्यान दिए, कितने शास्त्रार्थ किए, कितने सहस्र मीलों घूमे। स्वामी दर्शनान्द जी वास्तव में उत्साह, जागृति और स्फूर्ति की ज्वलन्त मूर्ति थे।’’

इसी श्रृंखला में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने स्वामी दर्शनान्द के महाप्रयाण पर अपने हृदयोद्गार इस प्रकार व्यक्त किये और कहा था - ‘‘ जिस समय हमें स्वामी दर्शनानन्द का स्मरण आता है, आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। उनमें ऐसे गुण थे, जो बहुत कम मनुष्यों में देखे जाते हैं। उस व्यक्ति की वाणी दो-धारी तलवार की भाँति ऐसे तीव्रता से, दक्षता से चलती थी कि आक्षेपकर्त्ताओं के आक्षेप कट-कट कर गिरते थे।

गुरुकुल महाविद्यालय के आरम्भिक मुख्य चार स्तम्भ

स्वामी जी की अन्तिम इच्छा थी कि गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर द्वारा निःशुल्क शिक्षाा दी जाए। स्वामी जी की इस इच्छा को शिरोधार्य कर गुरुकुल ज्वालापुर आज भी पूर्ण निष्ठा से पालन में वचनबद्ध है।

गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की स्वामी दर्शनानन्द जी द्वारा सन् 1907 ई. में स्थापना के एक वर्ष बाद ही महान संकट उपस्थित हुआ। बात यह हुई कि स्वामी जी का स्वभाव ऐसा था कि वे कहीं भी जमकर टिकते नहीं थे। यहाँ भी स्थापना करके वे एक वर्ष बाद ही गुरुकुल छोड़कर पंजाब चले गये। उनके चले जाने के पश्चात् बाबू सीताराम जी (दारोगा) ने गुरुकुल को आगे चलाने के लिए आचार्य पं. गंगादत्त जी शास्त्री (स्वामी शुद्धबोध तीर्थ), पं. भीमसेन शर्मा (आगरा), पं. नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ (राव जी) और पं. पद्मसिंह शर्मा को लेकर आये। सबसे अन्त में श्री पं. दिलीपदत्त उपाध्याय भी आये, जो पं. भीमसेन शर्मा के पटु शिष्य थे। गुरुकुल के स्थायित्व के लिए उक्त महानुभावों ने बड़ी भूमिका निभाई। उक्त महानुभाव ही गुरुकुल ज्वालापुर के आदि आधार-स्तम्भ कहलाये।